El gesto autoetnográfico en la literatura contemporánea ilustrada escrita por mujeres

Sofía Carrère

autorepresentación, autoetnografía, narrativa ilustrada, sexualidad

Abstract

La narrativa ilustrada contemporánea ha borrado límites entre géneros prototípicos dando paso al fenómeno de la hibridez, que hace complejo clasificar los textos en libro álbum, ilustrado, cómic, novela gráfica, etc. Asimismo, hay una tendencia entre las mujeres que se dedican a este tipo de escritura multimedial ya que suelen hacer uso de la autorepresentación como atisbo de honestidad y transparencia para hablar del lugar de las mujeres en la sociedad, situándose en su contexto particular. Esto conlleva un gesto autoetnográfico, que trata temas complejos asociados a los tabús y a la discriminación que sufren las mujeres. Para ello, se estudiarán las obras El Placer de María Hesse (2019) y No abuses de este libro de Natalia Silva (2016), con el fin de comparar la autorepresentación de las autoras y su relación con el métodoautoetnográfico, puesto que las autoras usan sus propias imágenes y experiencias para hablar sobre la sexualidad femenina, de forma personal pero también aludiendo a la experiencia compartida de todo un género que históricamente ha sido relegado a un rol secundario y doloroso.

1. Introducción.

El concepto de autoetnografía procede originalmente de la antropología, sin embargo, esta forma de observar al individuo, que se define como un método de investigación que involucra la auto observación y reflexión en el contexto del trabajo de campo (Marechal, 2010). Esta forma de estudio se centra en la idea junguiana de que el sujeto conforma su identidad a través de su interacción con su comunidad en un contexto sociocultural preciso, y, por lo tanto, la experiencia individual permite comprender mejor el comportamiento de un grupo humano determinado. Esta investigación tiene por propósito estudiar cómo el método de la autoetnografía, según la definición de Garance Marechal, es percibible en las obras autobiográficas ilustradas de dos autoras. En otras palabras, consideramos que, si bien estas obras no responden necesariamente a un estudio

autoetnográfico, pueden contener rasgos de estos en la forma en la que las autoras se autorepresentan. Si bien la autoetnografía es un método de estudio reciente, consideramos que muchos autores que usan la autorepresentación como herramienta narrativa realizan en sus obras gestos que corresponden a esta. En otras palabras, las obras a estudiar poseerían una dimensión autoetnográfica importante a pesar de que no se trate de un estudio autoetnográfico como tal.

Esta comunicación abordará el análisis de dos obras ilustradas. En primera instancia, No abuses de este libro (2016) novela gráfica autobiográfica en la que Natalia Silva crea a su alter ego Tina para contar su historia como víctima de abuso sexual infantil y dar a conocer una realidad compleja desde la sanación y la esperanza. Luego, El Placer (2019) de María Hesse, dónde la autora alterna anécdotas íntimas sobre su propio descubrimiento sexual y masturbatorio, con las historias de otras mujeres que en la historia hayan participado de la desmitificación del placer erótico femenino, que fue relegado a un segundo plano por el modelo falocéntrico convencional.

El análisis de estos libros, y su posterior comparación, tendrán por propósito desentrañar los elementos autoetnográficos que se presentan en ellos con el fin de establecer una correlación. Posteriormente, se evidenciarán las conclusiones que puedan surgir de esta observación y cómo eso es potencialmente aplicable al proceso de creación.

2. Análisis de las obras

2.1. Diálogo con los alter-egos

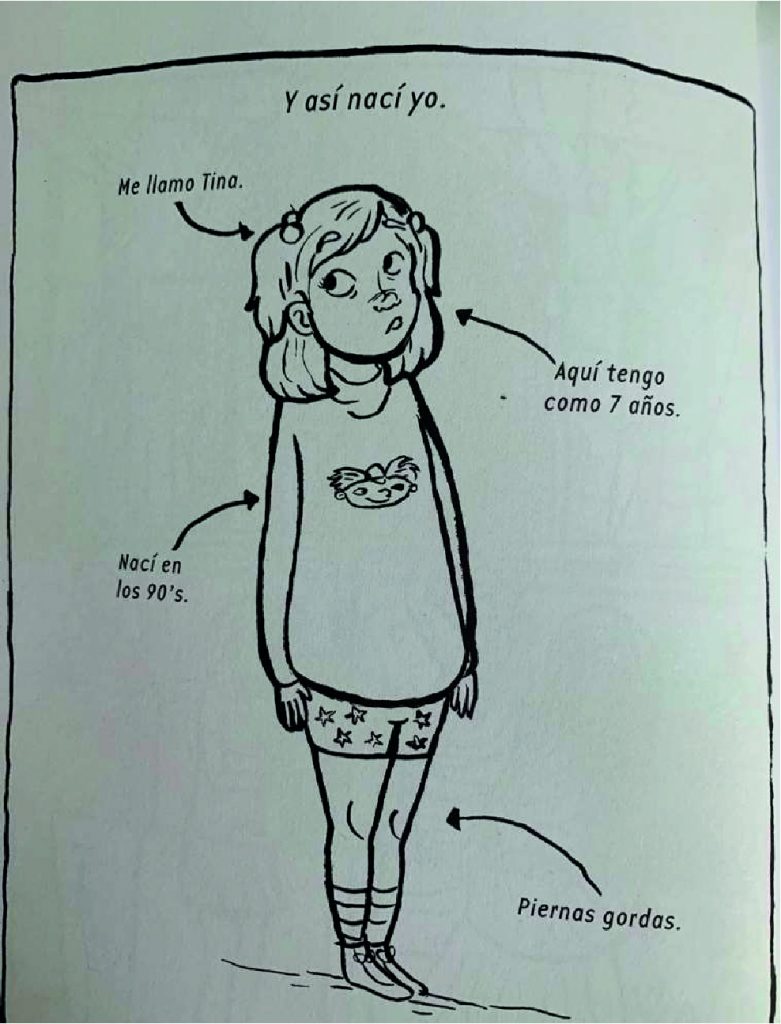

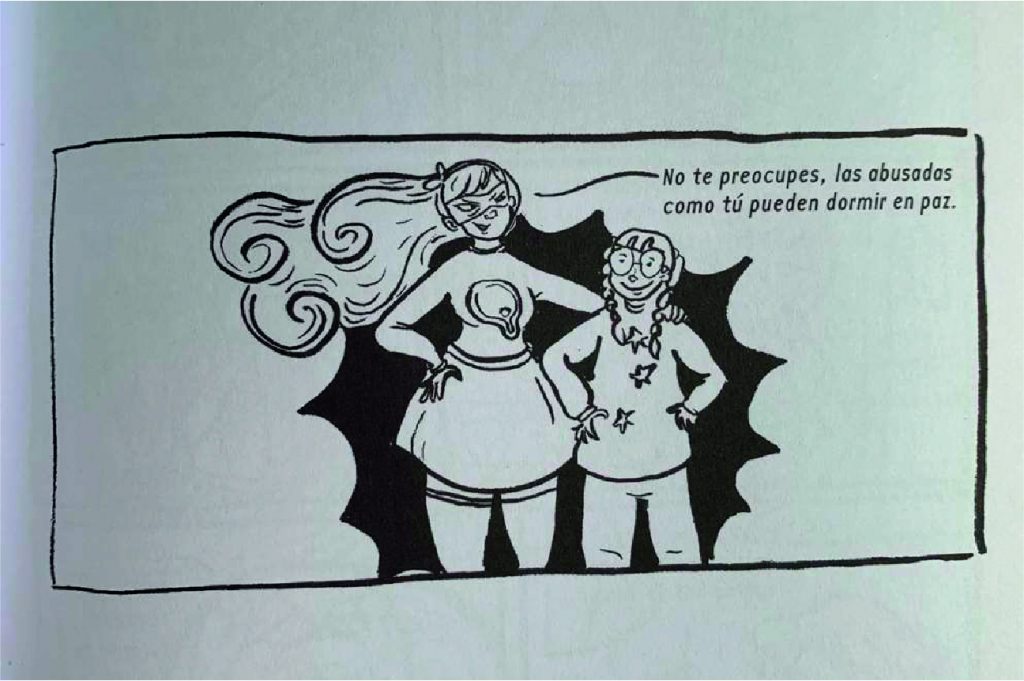

En ambas obras las autoras se representan a si mismas. Por lado, Silva crea dos alter-egos: Tina (figura 1), que representa su “yo” niña, y Superchuleta (figura 2), la heroína que auxilia a las niñas que son violentadas sexualmente por hombres mayores. En ese sentido, ella usa la autoficción para sanar su pasado, ya que a la vez se muestra como la victima, pero también como alguien capaz de luchar contra la injusticia. Este desdoblamiento, por lo tanto, se presenta con la idea de romper el silencio con respecto a la violencia sistemática que sufren las víctimas de abuso, pero también encuentra en sí misma a la persona que puede defender a otras niñas de sus agresores a través de su obra, que educa sobre el abuso sexual infantil a la vez que narra una historia compartida por su comunidad.

Figura 1: Tina, alter-ego infantil de Natalia Silva

Figura 2: Superchuleta, alter-ego heroico de Natalia Silva.

María Hesse, en cambio, se muestra a si misma en situaciones personales e íntimas y cuenta cómo se ha vinculado a lo largo de su vida con su sexualidad y su placer: su primera menstruación, su relación con la masturbación y sus primeras experiencias sexuales son parte del libro tanto en lo narrativo como en lo gráfico. Podemos, por ejemplo, que se autorretrata desnuda, observando su vulva (figura 3). Esta transparencia, esta honestidad, invita a los lectores a encontrarse con su propia intimidad a través de la mediación propia. La idea de lo intimo no es solo política, sino que abre vías de comunicación que permiten encontrarse con otras personas en contextos distintos.

Figura 3: Autorretrato de María Hesse

2.2. Diálogos con la comunidad

En el siguiente apartado analizaremos cómo la historia personal de las autoras-narradoras interpela a otras personas de la comunidad. Ambos aportan un mensaje sobre cómo su expresión subjetiva conversa con su comunidad y las experiencias de sus integrantes.

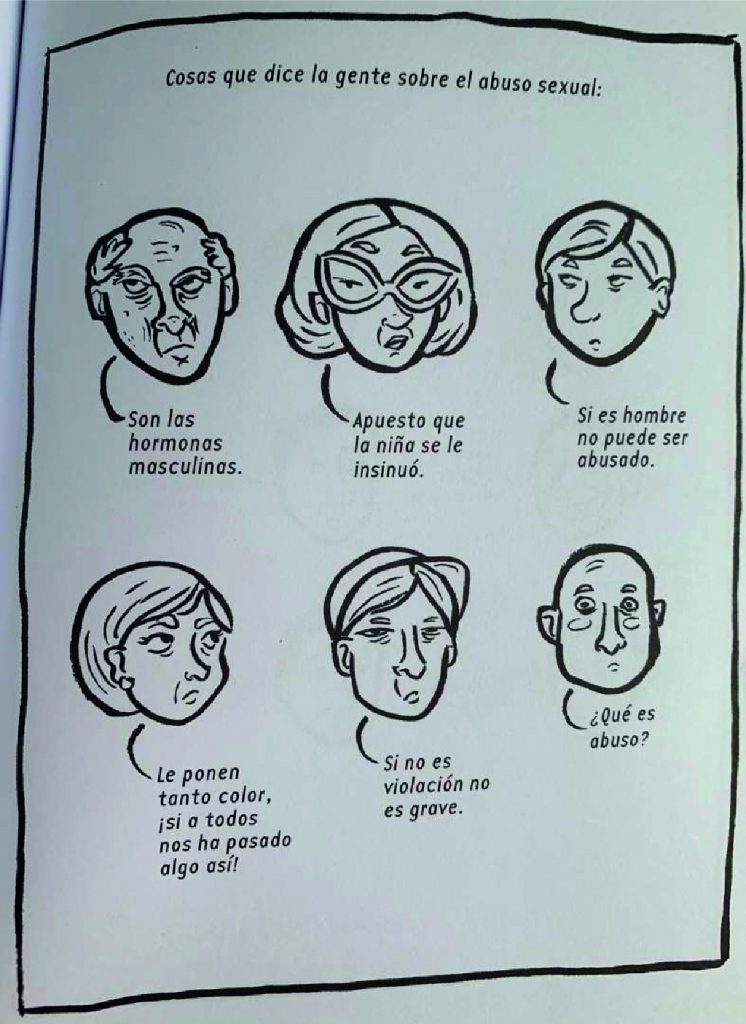

Desde la perspectiva autoetnográfica, la experiencia individual y subjetiva describe los comportamientos de una comunidad, en ese sentido, el cómo el sujeto/autor estudiado se vincula con el resto de la gente es relevante para comprender dicho grupo. En ambas obras vemos cómo las autoras se autorepresentan en sus contextos: muestran a sus familias, sus mascotas, sus amantes, sus agresores, incluso desconocidos cuyas palabras o acciones haya afecto el vinculo de las autoras con la comunidad. En ese sentido, No abuses de este libro interpela a los adultos que no supieron gestionar los episodios de abuso de su infancia (figura 4), muestra las reacciones tanto positivas como negativas de sus padres e incluso grafica a su agresor como un personaje de la autoficción. Hay un gesto de transparencia interesante, ya que Silva da el paso de representar la intimidad para invitar a su comunidad a alzar la voz frente a la injusticia.

Figura 4

Asimismo, lo que Hesse hace es llamar a otras mujeres que hayan participado en la construcción del conocimiento en torno al placer y los ciclos de la sexualidad femenina. Su comunidad se nutre por los saberes de otras mujeres, tanto personajes mitológicos, como intelectuales y científicas respaldan y acompañan la historia personal de la autora y su proceso de autodescubrimiento. Entre las mencionadas se encuentran Helen O’conell (figura 5), Cleopatra, Lilith, Simone de Beauvoir, Mata Hari y Betty Dodson entre otras, que complementan el punto de vista subjetivo de la autora con sus experiencias y aportaciones a la ciencia y la cultura sobre el tema de la sexualidad femenina.

En ese sentido, El placer describe una comunidad poco convencional que reúne a mujeres de diversas épocas y lugares del mundo para hablar de una realidad compartida y un propósito conjunto: derribar estigmas sociales y construir conocimiento en torno a nuestra sexualidad.

Figura 5: Retrato de Helen O’conell

2.3 Relación con el método autoetnográfico

Ambas obras denotan una relación con el método autoetnográfico que hemos presentado, aunque no sea de forma explicita. Por una parte, ambas autoras usan su propia historia y sus experiencias para hablar de un problema que afecta a un grupo de personas, que en este caso se considerarán como la comunidad marginal a la que aluden. María Hesse invoca a mujeres de la historia (reinas, científicas, intelectuales) que hayan participado de una u otra forma en la visibilización de la sexualidad femenina, y por lo tanto se desdobla en ellas, busca respuestas a su historia dentro de la que ella considera su comunidad. Esta se conforma por todas aquellas mujeres que buscan contribuir al fin de los tabús y de la opresión sexual, y por lo tanto se trata de una comunidad que trasciende el tiempo y la geografía.

Se pueden encontrar muchos elementos característicos de la autoetnografía en estas obras, así como de la investigación artística, puesto que el relato de la subjetividad de las autoras/narradoras es el propio método que utilizan para comprender y compartir sus experiencias y cómo estas se relacionan con su entorno. En ese sentido, no es solo la escritura la que sirve como método canalizador de las experiencias, pero también el dibujo, lo que añade una importante dimensión gráfica a la autoetnografía convencional, que usualmente se nutre de archivos pero no siempre de gestos de creación visual.

3. Contextualización del problema

La autoetnografía surge durante los años 90’ como respuesta a la llamada “crisis de la representación”. Es un método híbrido de investigación que propone la escritura narrativa como forma de investigar y también de presentar los resultados. Este método balancea, por lo tanto, su rol social con una dimensión estética (Marechal, 2010), que permite integrar procesos creativos como parte de la expresión subjetiva que lo caracteriza. La autoetnografía es una forma creativa de investigación cualitativa que permita hablar de los márgenes, de los lugares o grupos socialmente relegados a una cierta alteridad, desde sí mismos, dando a entender que las vivencias personales de alguien, en un contexto sociocultural preciso, nos permiten entender fenómenos sociológicos de una forma personal y desprejuiciada. Esto último, lo explica Mercedes Blanco que indica que la autoetnografía surge en respuesta al modelo positivista, y se nutre de el “giro narrativo” para estudiar al sujeto en perspectiva, lo que permite una pluralidad de voces, así como la inclusión del conocimiento sensible a la generación de conocimientos (2012).

Las obras que se analizan en el presente texto son obras híbridas, que indagan en los aspectos personales e íntimos de la vida de las autoras a través de la escritura y la ilustración. Las autoras alternan sus propias historias con las de otros personajes (ficticios o no) para dar cuenta de que su vivencia forma parte de un entramado social que no solamente las afecta a ellas, sino a toda su comunidad. Esto último se entiende desde una perspectiva amplia, es decir, que al hablar de comunidad no necesariamente nos referimos a su entorno próximo, sino a todas las mujeres jóvenes que se han desenvuelto en un contexto cultural occidental poscolonial, que tiende a privilegiar los relatos de grandes personajes y no aquellos de personas comunes, y menos aún desde la intimidad y la condición del género femenino.

Estas dos obras no se corresponden con ningún género literario tradicional, aunque se las clasifica, por necesidad, como novelas gráficas. En ese sentido, buscar una relación entre el método autoetnográfico y estos libros tiene sentido ya que se trata de un método híbrido, que estructura un relato híbrido, contenido en un material híbrido.

La relación entre la autoetnografía y las artes se basa en una mutua nutrición: así como el método autoetnográfico adopta modos de la narración literaria para investigar a través del relato, las artes pueden usar elementos de las ciencias sociales para potenciar los procesos creativos. En ese sentido, considero oportuno ver la autoetnografía como un marco para crear a partir del relato del yo, siendo este un apoyo a la hora de inspirary estructuraruna obra.Utilizar un método híbrido para la concepción de una obra artística híbrida tiene sentido en el contexto actual globalizado que necesita cruces entre géneros y disciplinas para realizar gestos que sean a la vez novedosos y relevantes.

4.Exposición de la hipótesis

El método autoetnográfico nutre las obras autobiográficas de un sentido compartido que excede la experiencia personal.La autorepresentación de las autoras conlleva un gesto de honestidad sobre los problemas de su comunidad que expresar a través de si mismas. Para fines de esta investigación, consideraremos que la autorepresentación de las autoras en una obra autobiográfica de autoficción anclada en un contexto sociocultural específico conlleva un gesto que recuerda al método autoetnográfico.

5. Discusión

Uno de los puntos que hace falta revisar, es si realmente un método propio de la antropología tiene cabida dentro de la investigación y la creación artística. Para ello es necesario reflexionar, por un lado, sobre las características interdisciplinarias tanto del método como de las obras estudiadas, y por supuesto, sobre las formas concretas en que las ciencias sociales pueden acompañar la generación de conocimiento sensible. En primera instancia, y cómo ya se explicó con anterioridad, la autoetnografía desde sus inicios se asocia con la literatura, ya que se basa en la ideade narratividad como forma de expresión y de investigación: escribir, contar una historia es una forma de investigar. En ese sentido, la autoetnografía invita al investigador a utilizar elementos del arte para exponer los resultados, incluyendo elementos gráficos y metafóricos que ilustren lo contado (Muncey, 2005). En ese sentido, el cruce entre arte y antropología no solo tiene cabida, sino que se encuentra en el origen mismo de este método. Por lo tanto, resulta de sumo interés encontrar nuevos lugares de fricción entre ambos para conseguir un método que sea híbrido, creativo y que cumple el objetivo de borrar líneas divisorias, tanto entre lo personal y lo social, como entre los aspectos del conocimiento académico, teórico y sensible. En este sentido podemos afirmar que sí es posible basarse en un método propio de la antropología para la creación, puesto que ambos se encuentran en constante fluctuación y se nutren mutuamente.

La investigación es un campo complejo, ya que reúne la intención de construir saberes y sistematizarlos para compartirlos. En ese sentido, la investigación artística y el método autoetnográfico comparten un objetivo que a veces se pierde de vista: generar conocimiento sensible. En otras palabras, este tipo de investigación pretende, cómo explica Hito Steyerl, derribar fronteras entre las formas de conocimiento para dar igual valor a lo previamente institucional y también a los nuevos saberes que aparecen (2010). El conocimiento sensible tiene un lugar tanto en la autoetnografía cómo en la investigación artística, que abre el abanico que posibilidades y encuentros entre la mente y los sentidos, lo que permite que estos últimos tengan un lugar en el mundo académico.

Entonces cabe preguntarse, ¿es casual que encontremos el gesto autoetnográfico envarias obras que comparten características tales cómo la hibridez y la temática de la violencia hacia las mujeres? Los dos ejemplos presentados en la presente comunicación son solo una parte de las obras que podríamos catalogar dentro de las categorías que hemos establecido a lo largo de este texto. En ese sentido, podríamos hablar de una comunidad de mujeres que comparten un mismo contexto sociocultural, que trasciende sus diferencias individuales. La experiencia de género, por lo tanto genera una comunidad interseccional que se comunica a través del relato subjetivo de las autoras.

Podemos establecer un vínculo entre el sentido de comunidad que aportan las dos obras estudiadas con el concepto de “comunidad desobrada” de Jean-Luc Nancy (2001), ya que las comunidades que se construyen no están basadas en el mito fundacional ni en un ideal futuro, sino en la comunicación. En ese sentido, la obra de arte y el relato personal dialogan con su comunidad a la vez que la crean. En ese sentido, la aportación de los relatos autoetnográficos es la posibilidad de invitara sujetos tanto a unirse a la comunidad como a apartarse de ella, según cuanto su experiencia dialogue con la de la investigadora/autora.

6.Conclusiones

Luego de haber estudiado el gesto autoetnográfico en estas dos obras, resulta interesante considerar la opción de adaptar este método a la investigación artística, y no sólo a la antropológica. Podemos ver diálogos claros entre este método de investigación y el proceso creativo de las obras autobiográficas. Esto último se explica por los objetivos de ambos: hablar de los márgenes desde ellos y no sobre ellos. Si el investigador se posiciona como observador de si mismo y su entorno, si usa su propia experiencia subjetiva como objeto de análisis, nos habla inevitablemente de una experiencia compartida con una comunidad. Centrarse en la individualidad no coarta el interés de los resultados para los demás, sino por el contrario, genera comunidades que se basan en la empatía y las experiencias compartidas.

Se pretende continuar con esta investigación llevándola al plano práctico, es decir, usando efectivamente elementos del método autoetnográfico para la realización de una obra híbrida sobre su autora. Las dos obras estudiadas dan cuenta del potencial creativo que existe en la autoficción y en la interdisciplinariedad. Es por ello, que utilizar esta investigación teórica es el comienzo para establecer puntos que propicien la definición de un método que utilice las bases de la autoetnografía para la realización de investigaciones artísticas y/o sensibles que presenten sus resultados a través de obras que se puedan compartir con un público e inspirar a otras comunidades a contar sus propias historias.