Cuestiones poético – estéticas aplicadas al diseño

Cristóbal Alonso Peñaherrera Melo

Diseño, poética, estética, forma, función.

Resumen

Con base en un análisis entre forma y función, se desarrolla un breve ensayo sobre la posibilidad de iniciar los procesos de diseño, desde un enfoque poético – estético, que describe una prioridad expresiva y de significación, la cual, de alguna manera invierte la necesidad de poner en marcha los proyectos, desde cuestiones social – funcionalistas, que dicho sea de paso, es donde usualmente se entiende mejor a las acciones diseñísticas, antes de que se difuminen, y se perciban como contribuciones totalmente artísticas. Para ello, se construye mediante relatos y referentes, un contraste entre aspectos utilitarios y simbólicos.

Abstract

Based on an analysis between form and function, a short essay is developed on the possibility of initiating design processes, from a poetic-aesthetic approach, which describes an expressive and meaningful priority, which, in some way, reverses the need. to start the projects, from social – functionalist issues, which by the way, is where design actions are usually better understood, before they are blurred, and are perceived as totally artistic contributions. For this, is built through stories and references, a contrast between utilitarian aspects and symbolics.

1. Introducción

A partir de la clásica diada función – forma, se desarrolla un breve ensayo sobre la posibilidad de iniciar los procesos de diseño, desde un enfoque poético – estético, que describe una prioridad expresiva y de significación, la cual, de alguna manera invierte la necesidad de poner en marcha los proyectos, desde cuestiones social – funcionalistas, que dicho sea de paso, es donde usualmente se entiende mejor a las acciones diseñísticas, antes de que se difuminen, y se perciban como contribuciones totalmente artísticas. Para ello, se construye mediante relatos y referentes, un contraste entre aspectos utilitarios, con respecto a lo simbólico, para realizar una evaluación heurística, y hallar en los intersticios de estos matices, eventuales ventajas de la aplicación de estos criterios, en el ámbito del diseño.

Además, es relevante generar una aproximación a las interpretaciones de las cuestiones poéticas – estéticas, las cuales, según sus múltiples codificaciones, se pueden utilizar igual que un recurso atractor, que apela a la sensualidad del producto para causar una impresión en las personas; así como también, se puede mirar a la estética, desde lineamientos conceptuales – inventivos, donde a partir de la valoración de la forma y la estructura de dichos códigos, se toman en cuenta a los objetos como dispositivos críticos, y de construcción de significado. De este modo, los elementos poético – estéticos, pueden ser vistos como operaciones que podrían fijarse, en diferentes momentos dentro de los procesos.

Así pues, el diseño puede ser visto a manera de un mediador de experiencias y emociones que describen el modo en la que el ser humano percibe y comprende su entorno, y en dónde en cierta medida, procura transformarlo. Poner sobre la mesa estas cuestiones, es tocar uno de los aspectos más vitales en el diseño que es su capacidad de comunicación, ya que con frecuencia la visibilidad y notoriedad en la configuración de los objetos, se apuntala con base en la estética, lo cual, en ocasiones resulta ser conflictivo, ya que esto hace que se atiendan estos asuntos, como algo superficial, donde la apariencia y el estilo, simplemente acompañan a la función.

La intención de desarrollar un análisis en torno a esta temática, es ir un poco más allá, y focalizar de alguna manera, el ámbito en donde cobra interés la construcción conceptual de procesos y resultados, como elementos críticos – reflexivos, ya que de lo contrario, una narrativa anecdótica, no tendría sentido por sí misma; por ello, es considerable trasladar el enfoque subjetivo, al marco social al que pertenece, ya que la poética del acto diseñístico, esta inmersa en el contexto cultural, y desde allí, puede anclarse a otras categorías cognitivas y expandirse.

2. Desarrollo

El diseño está casi muerto manifiesta Liguori (2017); según este autor, actualmente los seres humanos estamos siendo testigos de la desaparición de la dimensión estética en el diseño, que se disuelve paulatinamente bajo un enfoque impulsado principalmente por el diseño social, y el producto industrial; lo que hace que gradualmente se genere una pérdida de los enlazamientos entre las formas, la materialidad, y el valor simbólico de los objetos; de manera que parecen renovarse los debates en torno a la conocida anécdota del artista y el talabartero de Adolf Loos, que esboza la imagen máxima del artista inspirado, frente a un cándido artesano, y sobre la cuál, múltiples autores realizaron varias lecturas para tratar de definir el territorio creativo de estas dos figuras. Hay que decir que a día de hoy, la díada artístico – diseñística, es complementaria, en diálogo constante, en estados de afinidad, antes que en condiciones de distanciamiento, y evidentemente, en continua transformación, donde el desarrollo de nuevas tecnologías, posibilita estructurar renovados códigos comunicacionales (verbales y no verbales) en el diseño. Por tanto, lo propuesto por Mario de Liguori, podría asumirse también como la oportunidad de generar un fortalecimiento de las cuestiones poéticas – estéticas en contexto.

En el desarrollo de la historia de Loos, se puede evidenciar la incidencia de la función sobre la forma. El talabartero acusado de ser un ente falto de fantasía; es un personaje, que centra su práctica alrededor netamente de la usabilidad y la funcionalidad, y que, por tal motivo, su concepción de la forma siempre se moverá dentro de un contexto reducido, que no le permite acceder a una noción de la ‘modernidad’ que es lo que más anhela. Por otra parte, el artista – ‘profesor’ y sus alumnos, generan un gran número de imágenes provistas de mucha fantasía, algo que evidentemente era una carencia del artesano, y que el mismo no reconocía como un hecho necesario, para proyectar formalmente un objeto. Según el relato, pareciese problemático establecer un enlace viable y equilibrado, en dónde, se puedan tomar puntos relevantes de estos posicionamientos, e incorporarlos al proyecto, ya que aparentemente, estos enfoques por una parte se desfuncionalizan, o dicho con otras palabras, se alejan de enfoques sistemáticos y secuenciales, que orbitan en torno a la utilidad y la usabilidad, o a su vez, prescinden de aspectos experimentales y simbólicos, que en cualquier caso puedan comprometer a la operatividad de los productos.

Evidentemente, esto se sigue dando en los algunos escenarios, como por ejemplo aquellos que se inscriben dentro de las dinámicas social- funcionalistas, donde la prioridad es la utilidad y las acciones específicas del producto; sin embargo, eso es tan solo una parte en el espectro diseñístico, que como queda dicho, es una actividad que esta en continuo cambio y que saca partido de lo inter y transdiciplinar, en la ejecución proyectual. En lo que respecta a la investigación, la intencionalidad de establecer conexiones conceptuales con el mundo del arte, es fortalecer el sustrato sobre el que se construye el discurso de un diseño que prioriza la función estética.

Parece que no es urgente ni necesaria una definición de arte que fije de una vez para siempre las características de esta actividad humana, dado que esta, al igual que muchas otras, cambia continuamente en el tiempo histórico en que se realiza. Lo mismo podría decirse de la otra actividad humana, el diseño, sobre todo porque aún se está formando y se compone de actividades artísticas y proyectuales. (Munari, 2019, pp. 64, 65)

Es visible que el pensamiento occidental, de naturaleza binaria, incide en la delimitación de los campos de acción de las prácticas creativas; razón por la cual, se suelen establecer polaridades definidas que no permiten matizar o diferenciar claramente, un eventual entrecruzamiento de información. De conformidad con lo propuesto por Breyer (2007), “los modos de pensar pueden ser vistos como estructuras del pensamiento mental – somático (operativos – operadores) a cada área del quehacer social: artista, científico, técnico, filósofo, poeta, artesano, etc” (p. 97). Ahora bien, no cabe duda, de que en los intersticios de las posturas binarias, residen matices que a su vez son posibilidades de combinación y exploración de procesos sistémicos, en dónde se establezcan puentes de conexión de datos, que transforman continuamente los escenarios de proyección diseñística; un ejemplo de ello, es el gráfico de la ameba de Gastón Breyer, donde a partir de un repertorio de palabras y vocablos, se busca comunicar graficamente la complejidad polisémica de los enfoques sistémicos, como un camino alterno, a las secuencias lineales de las metodologías; a este respecto Bohm (2009) expresa:

Ciertos tipos de cosas se pueden alcanzar mediante técnicas y fórmulas, pero la originalidad y la creatividad no se encuentran entre ellas. El acto de ser realmente consciente de esto (no en un mero aspecto verbal o intelectual) es también el acto a través del cual pueden nacer la originalidad y la creatividad. (p. 63)

Figura 1: Gráfico de la amebaTomada de Heurística del diseño, [Fotografía], Gastón Breyer, 2007.

Como es lógico, desde algunas perspectivas más tradicionales del diseño, este enfoque, resultaría problemático y de difícil adaptación a secuencias repetitivas de ‘producción’. Por esta razón, varios diseñadores y diseñadoras, tienden a generar un acercamiento superficial, sobre las representaciones simbólicas del ser humano a través del objeto, de manera que gradualmente, se banalizan las interpretaciones, y pasan a un segundo plano en el proceso, pero ¿qué sucede cuando el proyecto de diseño comienza a partir de la priorización estética?.

El arquitecto Juhani Pallasmaa (2020) en su libro animales arquitectos, sostiene que a día de hoy, las necesidades espirituales, estéticas, y culturales de las personas, han puesto en riesgo al ‘funcionalismo natural’ que reside por ejemplo en la arquitectura. A través de una comparativa con algunas estructuras animales, las cuales, se han mantenido iguales durante miles de años, el autor valida la idea de que muchos de los principales proyectos arquitectónicos a nivel mundial, apuestan por la complejidad formal en los revestimientos e interiores, lo que hace que esta actividad humana, caiga enteramente en lo cosmético, lo cual, en ningún caso es sostenible en términos ecológicos.

La arquitectura es más un mediador mental entre el mundo y nosotros mismos, es un mediador entre los modos de vida humanos y el contexto ecológico. La funcionalidad en la arquitectura humana siempre esta mediatizada por los factores culturales, psíquicos y estéticos. Y como consecuencia de ello, en las construcciones humanas hay una tendencia inherente a alejarse del equilibrio ecológico: el comportamiento humano y las construcciones humanas se han distanciado peligrosamente de su contexto ecológico. Nuestra arquitectura está condenada a comprometer su funcionalidad porque en nuestras construcciones también queremos representar simbólicamente nuestro mundo. La arquitectura humana obedece más a unas directrices culturales, metafísicas y estéticas que a una lógica y un funcionalismo puro. (p. 369 – p. 371)

En este sentido, se podría decir que lo que la arquitectura persigue la mayor parte del tiempo, es ser una práctica proyectual en equilibrio, donde se tenga en cuenta las experiencias de los individuos y su relación con el mundo, desde un intercambio sustentable con la naturaleza, y que represente los valores estéticos, culturales, y metafísicos de la cosmovisión del ser humano, sin dejar de lado la ‘función natural’. Ahora bien, hay que decir que este concepto de la arquitectura o el diseño, en balance de las necesidades primarias y secundarias de las personas, se ha utilizado a manera de un discurso que promueve un enfoque ‘eco – industrial’, y la proliferación de productos ‘eco – amigables’, los cuales, en su mayoría, son aproximaciones poco profundas, en el sentido en que persisten en la priorización del modelo de negocio, y no establecen una ruta clara de cambio al consumismo.

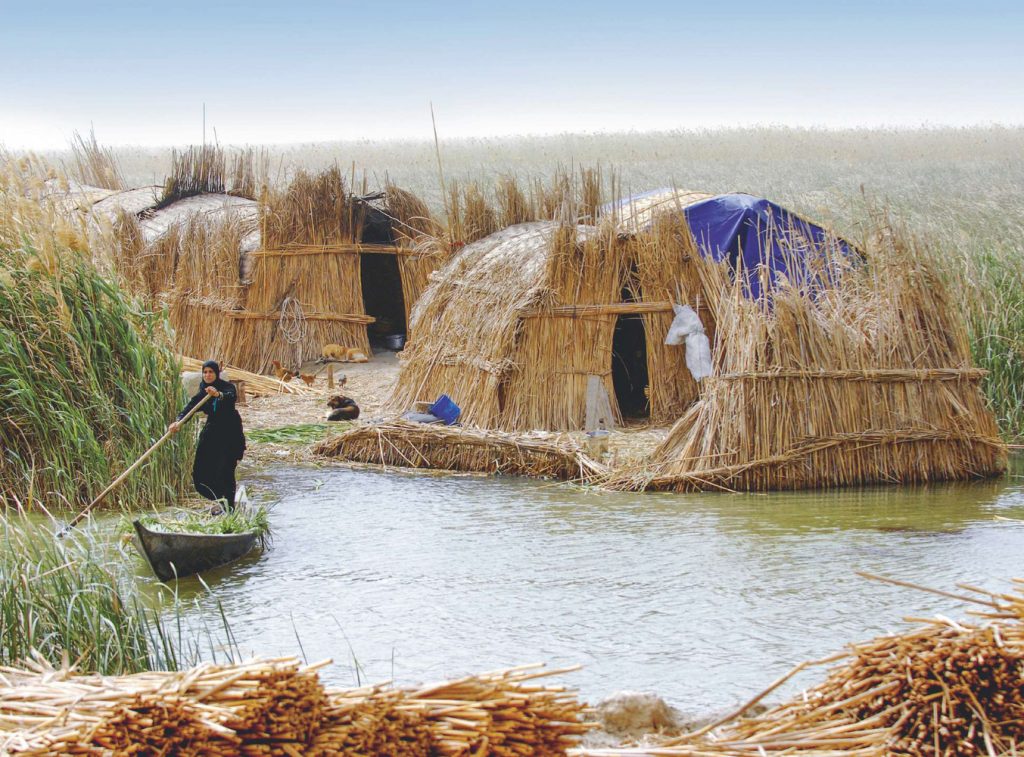

Pese a esto, en algunos ejemplos de arquitectura vernácula (término que popularizó en el año de 1967 Bernard Rudofsky), puede apreciarse el equilibrio entre el simbolismo y la función, especialmente, en la arquitectura indígena como por ejemplo, las terrazas de agricultura Waru Waru en Perú, las cercas Boma en Maasai – Kenya, o las islas flotantes Al – Tahla en Ma’dan – Irak. Lamentablemente, los conocimientos sobre las técnicas, procesos, y diseños indigenistas, se desplazan, para posteriormente desaparecer, al considerarse ‘primitivas’, con respecto a la tecnología del siglo XXI. Sin embargo, movimientos de resistencia como el Lo-TEK[i] (Traditional Ecological Knowledge), tratan de rescatar estos saberes.

Figura 2: Terrazas Waru Waru – PerúNota: Campo Waru Waru en producción de papa.Tomada de https://hidraulicainca.com/puno/waru-waru-puno, [Fotografía], Ronald Ancajima, 2017.

Figura 3: Cercas Boma en Masai KenyaTomada de https://www.survival.es/galerias/masai#1, [Fotografía], Victor Engelbert/Survival.

Figura 4: Islas flotantes Al – Tahla en Ma’dan – Irak.Tomada de https://www.plataformaarquitectura.cl, [Fotografía], Esme Allen.

Es pues, la capacidad de imaginar la que define la actitud de diseño. “La actitud en el diseñar es fundamental para poder diferenciar lo afectivo de lo asistencial” (Arribas & Rofes, s. f., p. 14). En esta frase que se extrajo del texto diseñar en el antropoceno, los autores, fijan dos tipos de posturas, una que se enmarca en la dinámica de problema – solución o principios activos; y por otra parte, está la que denominan como campo reactivo, que es un estado donde antes de perseguir una respuesta inmediata, lo que se busca son oportunidades, y repensar al diseño desde los procesos.

Estos campos reactivos, son pues un tipo de acción afectiva sensible a la hora de proyectar, lo cual, permite generar planteamientos que no estén exclusivamente sesgados a encontrar una ‘solución definitiva’ a todo tipo de dificultades, sino que más también puedan generen espacios para reflexionar y reformular la perspectiva de trabajo en el diseño.

El factor subjetivo es una característica relevante en proyectos que priorizan la función poética – estética, por tal motivo, en ocaciones se cuestionan los aportes cognitivos que vienen dados desde estas prácticas, no obstante, una de las principales contribuciones, es que el desarrollo de nuevos conceptos, procesos, técnicas, y experimentaciones, se trasladan facilmente de un contexto a otro; por ejemplo, algunas de las definiciones de espacialidad de Gordon Matta Clark, como ‘un-walling of the wall’; en su momento, fueron caso de estudio para tácticas militares del ejercito israelí, quienes lo usaron para el ataque a la ciudad de Nablus en 2002. Eyal Weizman recoge estos hechos en el texto caminar atravesando muros, que posteriormente, profundizó en su libro a través de los muros, donde señala la manera en la que militares, académicos, y científicos, reinterpretaron el espacio, desapegándose de una lectura tradicionalista de la zonificación arquitectónica. De este modo, un callejón, una ventana, o una puerta, ya no son sinónimo de recorrido, visibilidad, o acceso, sino mas bien, simbolizan el riesgo, o posibles ventajas sobre el enemigo en el campo de batalla. Así, dicho conjunto de estrategias se denominaron como el devenir gusano, infestación, o enjambrar[ii].

En este sentido, vale decir que la gran mayoría de las prácticas exploratorias con un enfoque artístico, procuran establecer nuevos medios de asociación y traducción de la información, para lo cual, es necesario propiciar técnicas y herramientas inéditas, que sirvan para activar elementos que simbolicen la intención crítica y de resistencia, con respecto a metodologías estándar, o procesos lineales, para que desde una óptica reflexiva – propositiva, se pueda aprender a desdiseñar como propuso Papanek, y de ese modo, impulsar alternativas de investigación y realización.

Así pues, la no convencionalidad de los métodos y resultados experimentales, que priorizan la función poético – estética del objeto, fijan un conjunto de relaciones interconectadas, que establecen ejes sobre los que la verosimilitud del proyecto, se desplaza. Además, cabe mencionar que la intencionalidad de la actitud crítica y de pensamiento, es plantear preguntas que vayan más allá de un marco referencial puramente técnico – constructivo; para cuestionar aspectos que se dan por supuestos, en las prácticas creativas normalizadas, y proponer debates en torno a temáticas que usualmente quedan por fuera, en el enfoque del problema – solución.

La preferencia por la “normalización”, sigue con la fijación de estereotipos (como en la defensa del diseño “supernormal” promovida por Jasper Morrison y Naoto Fukasawa, por ejemplo), que siguen el apuntalamiento del proyecto a partir de dispositivos objetizantes, como ahora la ergonomía, la usabilidad, la sostenibilidad, el feng shui, o bien las diferentes combinaciones posibles entre todos ellos. Es, en cambio, en el campo de las afinidades operativas donde el diseño y la novedad se han distanciado de manera mas clara: aunque el diseño puede seguir haciendo cosas nuevas, hacer diseño ha dejado de ser la manera más nueva de hacer cosas. (Rofes, s. f. p. 1)

La intención de desarrollar un análisis de las cuestiones poéticas – simbólicas en el diseño, es contextualizar el marco dónde tienen sentido la construcción conceptual de estas ideas, ya que de lo contrario, una narrativa anecdótica de los procesos, no tendría sentido por sí misma; por ello, es considerable trasladar la subjetividad, al marco social al que pertenece, ya que la poética del acto diseñístico, esta inmersa en el contexto cultural. “Comprender una poética supone esencialmente comprender el contexto cultural en la que se inscribe” (Linares, 2006, p. 70).

Por otra parter, la verosimilitud del proyecto, permite hacer comprensible al espectador el proceso y el resultado del objeto ideado, de esta manera, se alcanza la transición de la acción individual, a la colectiva. Para ello, la profundización en el sentido lógico de los procesos, es vital para brindar significación al objeto, y lograr que sea parte de un contexto más amplio donde se pueda difundir.

3. Conclusión

En conclusión, en la poética aplicada al diseño, los puntos de partida no se dan en función de las necesidades primarias de los sujetos; en su lugar, se ocupa de los procesos y de la obra. Así pues, la valoración de los resultados, es ajena al autor; en otras palabras, una vez que el objeto se expone, el contenido debe explicitar, la coherencia con respecto a los cuestionamientos del diseño como modelo de negocio, y a la estandarización de la forma. Además, hay que decir que el diseño es una práctica creativa en continuo cambio, la cual, no se presenta como secuencias cerradas de información, sino que mas bien, se muestra igual que un sistema dinámico de conocimientos, en dónde, se establecen métodos propios para el levantamiento de datos, y la configuración de procesos, que a su vez, se inscriben dentro de un enfoque poético- estético, para activar al diseño, a manera de un recurso que se ejecuta desde lo individual (autoría), pero que pertenece a un contexto más amplio, donde lo resultante puede ser compartido y combinado, lo que podría ser visto, como post – diseño.