La experiencia a través del juego como método para potenciar las exposiciones

Fayna Nieves Ramos

Experiencia, juego, exposición, arte, público, institución.

Resumen.

El arte es un lenguaje que suele ser difícilmente entendible para aquellos que no forman parte de él. En este caso, se buscará una solución para atraer al público mediante el análisis de sus propias experiencias previas, recuerdos y anécdotas en esa misma institución o en exposiciones similares. De esta forma, se analizarán los distintos discursos institucionales para comprender su tipología y así comprender la subjetividad de los espectadores en estos espacios. Además, la recopilación de información ayudará a mejorar el aprendizaje a través del juego en las exposiciones de arte contemporáneo.

Abstract.

Art is a language that is often difficult to understand for those who are not part of it. In this case, a solution will be searched to attract the public by analysing their own previous experiences, memories and anecdotes in that same institution or similar exhibitions. In this way, the different institutional discourses will be analysed to understand their typology as well as understanding the subjectivity of the spectators in these spaces. In addition, information gathering will help enhance learning through the game in contemporary art exhibitions.

1. Bagaje de conocimientos previos en exposiciones de arte contemporáneo.

¿Qué importancia tiene la experiencia previa del público antes de acceder a una exposición? A lo largo de los años todavía recuerdo la primera vez que entré por casualidad en un museo de arte contemporáneo, tuvieron que pasar diez años para volver a entrar y recordar porque no había vuelto a ir en todos esos años. Por un lado, este artículo dará las razones para entender por qué la gran mayoría de la población “no tiene tiempo” para visitar una exposición de arte contemporáneo. Por otro lado, se dará a conocer dinámicas y mecanismos para mejorar la experiencia en sala y así llegar al público sin usar únicamente la estética de las obras que se exponen.

A partir de aquí, invito a quien lee este artículo a entender que cuando visita una exposición cualquiera, especialmente aquellas que se encuentran en instituciones de alto prestigio, no están leyendo en la cartela literalmente lo que piensa y dice el artista, ni están observando donde fue creada la obra sin ni si quiera encontrarse en el día, mes y año en la que fue producida – siempre con excepciones en el arte contemporáneo, como es lógico. “Los museos de la actualidad siguen siendo valorados -y alentados- como potentes máquinas de exportar ideologías, y las formas que adoptan siguen siendo moneda internacional de cambio”. (Duncan, 2007: XIII) [1]

Es curioso, la primera vez que visité una exposición de arte contemporáneo fue sola, con 8 años y por casualidad. Mi infancia siempre estuvo relacionada con el arte y la artesanía, pero nunca me habían llevado a un museo de esas características, en este caso mi experiencia fue en el CAAM, el Centro Atlántico de Arte Moderno ubicado Las Palmas de Gran Canaria. Por casualidades de la vida me dejaron entrar sola y básicamente recuerdo entrar gratis, ir a una de las salas de la planta principal con techos muy altos y quedarme diez minutos observado esculturas con infinidad de colores que colgaban y se balanceaban lentamente cuando alguien caminaba muy cerca de ellas.

Muchos años antes, este tipo de situaciones fueron denominadas por Víctor Turner [2] como Experiencia liminal, que no es necesariamente la experiencia estética a la que estamos acostumbrados a relacionar con la contemplación de una obra de arte. En este caso, Turner explica que existen momentos en donde el público puede estar presente y consciente pero sin estarlo al mismo tiempo, en donde no se siente ningún sentimiento en particular y donde el tiempo queda flotando en el aire. En realidad, no tiene porqué ser en una exposición, Turner comenta que puedes tener estos aspectos cuando observas una función de teatro, ves una película o asistes a un acto religioso. Este espacio-tiempo hace que la persona se aparte de sus preocupaciones diarias y considere lo que está haciendo como una liberación, contemplándose a sí mismos y a lo que le rodea. (Duncan, 2007: 28)

De esta manera, considero que este artículo parte de la idea de que tanto los lectores como yo misma tenemos un bagaje de conocimientos previos en la visita de exposiciones – dícese de arte contemporáneo, ciencias, tecnología, etcétera. Dicho conocimiento se complementa con la experiencia profesional o personal que hayamos tenido dentro de estos espacios, sea como público, vigilante de seguridad, artista, limpiador/a, comisario/a, guía de exposiciones, o incluso de director/a, entre otras muchas colaboraciones, prácticas o voluntariado que hayamos realizado si hemos tenido suerte. Queramos o no, hemos pertenecido al mundo de las instituciones culturales de una u otra manera, y eso nos hace partícipes de cualquiera de los acontecimientos que allí sucedan, teniendo derecho a dar nuestra opinión al respecto.

A lo largo del artículo se responderán a las siguientes preguntas: ¿Qué pasa con el público que no ha ido nunca a una exposición de arte contemporáneo? ¿Qué hay de los discursos institucionales en donde se hace la exposición? Y lo más importante, ¿es posible potenciar la experiencia del público mediante el juego?

2. ¿Qué hay de los discursos institucionales? Un recorrido por la historia expositiva.

El término de la experiencia, tal y como se presenta formalmente [3], se genera al haber sentido, conocido o presenciado algo de alguien, además de considerarse una práctica prolongada que genera conocimiento o habilidad vinculada a la vida y sus circunstancias o situaciones varias. En este caso, las experiencias en exposiciones de arte juegan un papel mucho más cercano en los públicos debido a la subjetividad y relación que estos tengan con las obras, lxs artistas, el espacio, etc. Además, cabe considerar que gracias a estas experiencias, el público puede decidir si acercarse a ver una exposición dentro de esta institución o no.

En mi caso, fue una experiencia tan corta que al mirarla en perspectiva, ahora que han pasado más de quince años, me ayuda a entender la idea que tiene ese tipo de público que nunca ha pisado una exposición de arte contemporáneo por voluntad propia. En ese momento llegué a comprender que las cartelas no me daban la información que buscaba, no podía interactuar con la obra que tenía en frente de mí y tan tan solo mirarla y esperar a que pasara algo interesante a mi alrededor. Curiosamente había otro museo, el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en la misma ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, al que iba anualmente con el colegio y en donde todo era tocable y jugable, sin duda, experiencias completamente distintas.

Con esta reflexión me gustaría llegar al problema real que existe actualmente en las exposiciones de arte, generalmente las que se formalizan a partir de grandes colecciones y en donde el paso del tiempo no debe existir en las obras literalmente hablando. Los discursos institucionales en relación con la función, los objetivos, el tipo de público y las prácticas que se manejan han ido cambiado a lo largo de los años para adaptarse a las nuevas características y necesidades y seguir atrayendo diariamente a gran cantidad de visitantes de todo el mundo. El problema en sí no está en la generación de nuevos discursos, si no en la idea generalizada de seguir pensando que el arte es únicamente estético y formalizando que existe un aura alrededor de las obras que hace que estas acaben siendo objetos infinitos en el tiempo, incapaz de cambiar de discurso. Vale que existen casos muy específicos en donde las obras modernas y contemporáneas generan un discurso entre ellas [4], y en donde incluso cuentan una historia más allá de lo formal y academicista [5], pero todavía es insuficiente para atraer a las salas de exposición al no público, aquel que no va a los museos por voluntad propia.

A continuación, para que los lectores ubiquen el estado del arte correctamente presentaré los cuatro discursos institucionales más comunes y su relación con las tres museologías generales que existen dentro del mundo del arte. Antes que nada, me gustaría comentaros que tanto las museologías como los discursos fueron explicados por Carla Padró en 2003 [6] y Carmen Mörsch en 2017 [7] respectivamente. Como entenderéis, ha llovido mucho desde entonces y posiblemente hayan pequeñas modificaciones en relación con los acontecimientos institucionales actuales.

El espectador parece un poco tonto, no se trata ni de mí ni de ti. Siempre dispuesto, se presenta corriendo ante cada nueva obra que requiere su presencia. Este servicial doble de nosotros mismos está preparado para vivir nuestras especulaciones más fantasiosas. Las pone a prueba con paciencia y no le molesta que le demos orientaciones y respuestas: “el contemplador siente…”, “el observador percibe…”, “el espectador se mueve…” […] No solo se pone en pie o se sienta cuando se le manda, incluso se tumba o gatea cuando la modernidad le impone semejantes humillaciones. (O’Doherty, 2011: 43) [8]

En primer lugar, según Stephen Weil [9] la museología formalista se centra en la formalidad de un relato museístico basado en un patrón de conocimiento generalizado para todos y cada uno de los visitantes que acudían al museo. Este, tenía la característica de ser un conocimiento neutro, descriptivo, identificativo y afirmativo, de carácter historicista y con un desarrollo temporal lineal. En general, la museología formalista se centraba en una tendencia moderna “surgida en los años veinte y treinta, que tuvo su momento de auge tras la Segunda Guerra Mundial y que entró en crisis en los años setenta”. (Borja-Villel, 2010: 20) [10]

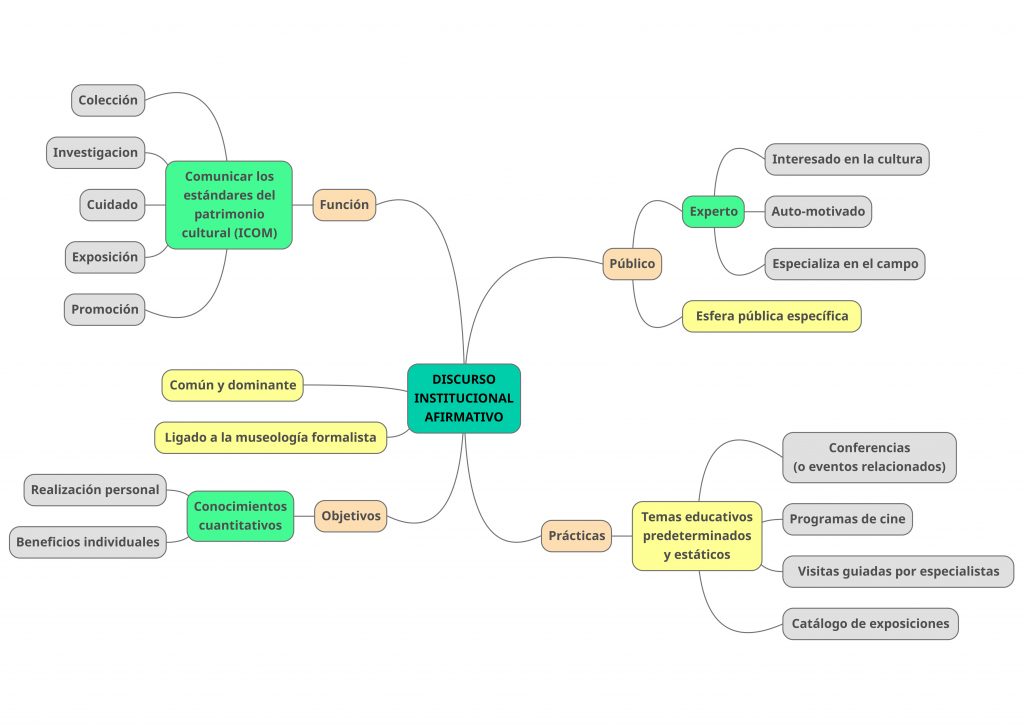

De este mismo modo, el discurso institucional afirmativo es el más común y dominante de todos al prolongarse a lo largo de la historia sin apenas modernización hasta la actualidad, generando que los trabajadores formen parte de una estructura jerárquica o piramidal. En general, este se basa en comunicar los estándares museísticos del ICOM y tienen como objetivo la generación de conocimientos cuantitativos centrados en una realización personal y con beneficios individualizados.

En este discurso los espectadores son considerados pasivos y se mueven por las salas a merced de la narrativa del propio museo, generándoles una automotivación constante creada por expertos para expertos, sin modificación ni adaptación de la información, dejando al público común sin razones para acercarse a la salas, siendo este un grupo ignorante e inculto.

A su vez, este tipo de museos se asemejaba a espacios ritualizados llenos de simbolismo, dado que la contemplación de la belleza y la originalidad de las obras hace hincapié en la experiencia estética. En realidad, la comparación de un entorno museístico con estas características es fácilmente comparable con una iglesia, un santuario o espacios de culto en general (Duncan, 2007: 30). De hecho, adentrarse en un museo así es entrar en un entorno secular con una sensación constante de cuento o historia fantástica alrededor de obras llenas de historia y recuerdos pasados. (Douglas, 2001: 64) [11]

Figura 1. Diagrama de la Museología Formalista, basada en el texto La museología crítica como una forma de reflexionar sobre los museos como zonas de conflicto e intercambio de Carla Padró.

Figura 2. Diagrama del Discurso Institucional Afirmativo, basado en el texto En una encrucijada de cuatro discursos: Educación en museos y mediación educativa en la documenta 12 de Carmen Mörsch.

El arte es un bien de lujo sin un valor directo de uso. La mercancía en el mercado del arte pasa por encima de lo monetario y aterriza en valores intelectuales y culturales. Por eso, muchos de los actores del mundo del arte hablan de “cultura” cuando se quieren referir a “dinero” y reaccionan indignados cuando se habla de precios, honorarios y créditos. El juego es demasiado bonito para ser real, pues en las mesas de juego todos parecen ganar». (Saehrendt y Kittl, 2009: 62) [12]

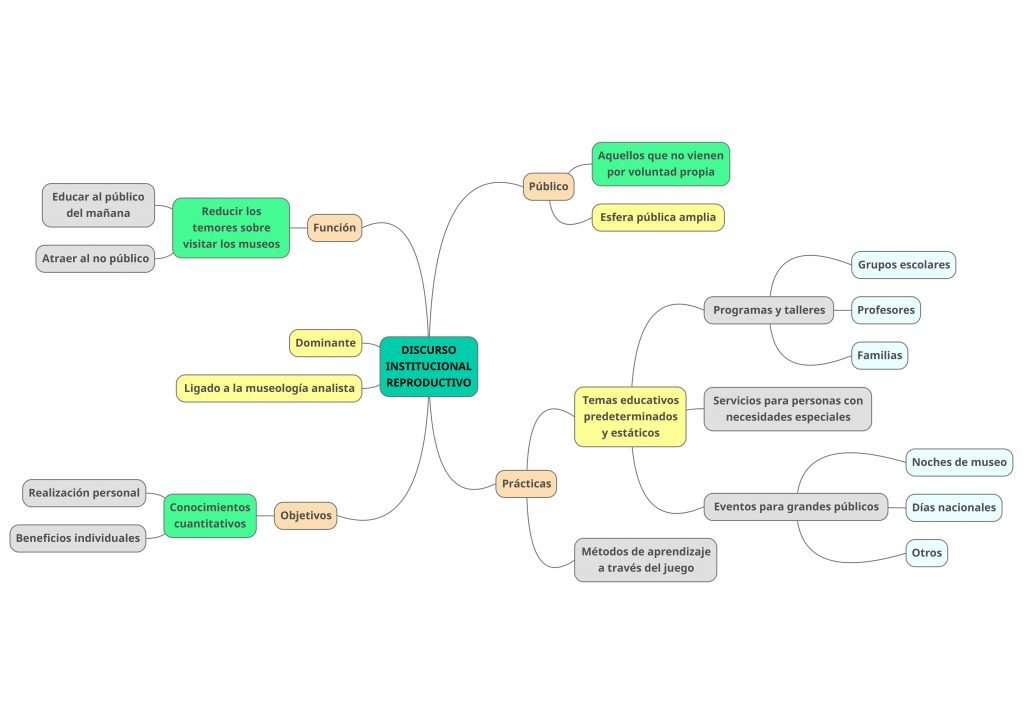

En segundo lugar, la museología analítica se basa en una tendencia posfordista, aquella que buscaba la mejora de la imagen institucional además de la consolidación profesional y experto del sector, y así potenciar la integridad de los museos mediante su papel coleccionador, conservador, investigador, expositor y educador. En general, las características de esta museología se centraban en enfatizar nuevos modelos expositivos a partir de una gestión cultural hacia la cultura del ocio y las exposiciones como espectáculo, tal y como aparece reflejado en el discurso institucional reproductivo. Esto conllevaba a que este tipo de exposiciones temporales se realizaban con recursos mínimos pero con un alto nivel de patrocinio y marketing cultural; adaptándose a la población y generando un reflejo social inmediato del contexto mayoritariamente estético. (Padró, 2003: 55)

Concretamente, los visitantes eran a la vez usuarios y solían denominarse audiencias consumidoras sin tiempo para contemplar la experiencia estética plena en las salas expositivas. Además, sentían rechazo por el proceso de producción y su simbología debido a las barreras simbólicas que estas generan. (Mörsch, 2017: 40) En general, el discurso reproductivo utiliza programas y exposiciones que invitan a un acercamiento por parte del público pero con narraciones y dispositivos unidireccionales y nada colaboradores, autoproduciendo una cultura del olvido constante.

Figura 3. Diagrama de la Museología Analítica, basada en el texto La museología crítica como una forma de reflexionar sobre los museos como zonas de conflicto e intercambio de Carla Padró.

Figura 4. Diagrama del Discurso Institucional Reproductivo, basado en el texto En una encrucijada de cuatro discursos: Educación en museos y mediación educativa en la documenta 12 de Carmen Mörsch.

El desafío consistiría en empezar a imaginar el futuro desde estas instituciones del pasado en un proceso que parta de la solidaridad con las otras especies y que desmonte imaginarios consumistas, reconstruya comunidades cooperativas y reconozca el carácter individualista y extremadamente fosilista de nuestros imaginarios de emancipación. Un museo que no solamente merezca ser visitado, sino que merezca la pena ser vivido. (Martínez, 2020) [13]

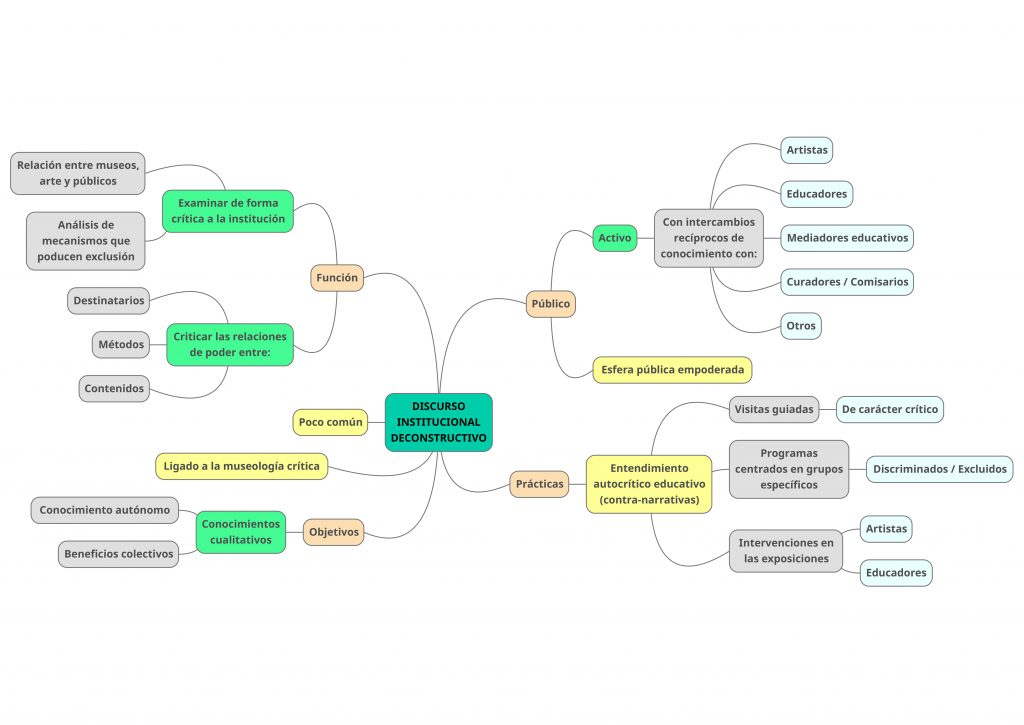

En tercer lugar, la museología crítica se caracteriza por cuestionar y reflexionar las problemáticas del contexto utilizando el espacio museístico y las exposiciones de arte como centro de investigación. Por ello, esta tendencia es considerada una fuerza instituyente mediante el impulso crítico formando parte de un cambio de paradigma que posibilita múltiples miradas por parte de la institución y el público ahora activo. En general, pertenece a una tendencia postmoderna revisionista basándose en un conocimiento cambiante, modificable y en flujo, enfatizando el proceso y no las piezas u obras finales expuestas estéticamente. El museo a partir de ahora, mediante el discurso institucional deconstructivo buscará ser el reflejo de culturas y subculturas mayoritarias y minoritarias, teniendo en cuenta una selección y producción de conocimiento nuevo y adaptable.

En cuanto a los trabajadores culturales formaran una comunidad de aprendizaje mutuo, facilitadores de narrativa, subjetividad, disputa y compromiso con la sociedad y solucionando problemas museológicos en las tendencias anteriormente explicadas. Estos generaran prácticas basándose en un entendimiento autocrítico educativo, es decir, contra-narrativas que transforman el espacio museístico en un espacio de intercambio e interacción (Mörsch, 2017: 48). También existirán redes de colaboraciones que ayudan a dialogar entre los museos y las comunidades del contexto.

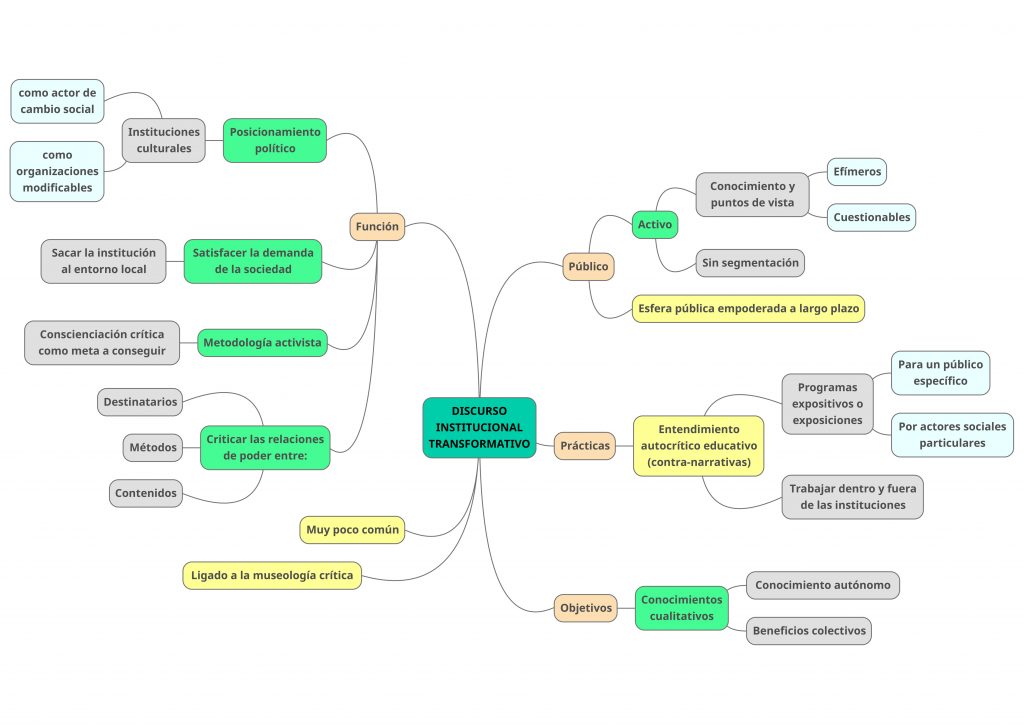

Por otra parte, existen matices del discurso institucional transformativo centrándose en satisfacer la demanda de la sociedad al utilizar una institución fuera de su espacio museístico aislado y auto referenciado. Estas maneras de hacer potenciarán un trabajo post-institucional junto a un público activista y colaborador a través de la generación de conocimientos cualitativos, autónomos y unos beneficios colectivos y colaborativos.

Figura 5. Diagrama de la Museología Crítica basada en el texto La museología crítica como una forma de reflexionar sobre los museos como zonas de conflicto e intercambio de Carla Padró.

Figura 6. Diagrama del Discurso Institucional Deconstructivo, basado en el texto En una encrucijada de cuatro discursos: Educación en museos y mediación educativa en la documenta 12 de Carmen Mörsch.

Figura 7. Diagrama del Discurso Institucional Transformativo, basado en el texto En una encrucijada de cuatro discursos: Educación en museos y mediación educativa en la documenta 12 de Carmen Mörsch.

Ahora bien, estas museologías y discursos son fruto gran cantidad de exposiciones a lo largo de los siglos que han intentado potenciar los objetivos institucionales para llegar a la población cierto conocimiento cultural y artístico. Actualmente, como ya habéis leído, existen diferencias muy marcadas entre las exposiciones generando que debamos justificar a qué tipo de exposición nos referimos y en qué institución está ubicada para poder entender qué tipo de problemáticas e imposibilidades se pueden llegar a encontrar en el camino.

Este estado del arte presenta y justifica el problema real que existe dentro del mundo de las exposiciones y la posible incompatibilidad con el método que se presentará a continuación. La idea en todo caso será ofrecer soluciones a la siguiente pregunta: ¿Qué pasa con el público que no ha ido nunca a una exposición de arte contemporáneo?

3. Las experiencias como parte indispensable para la propuesta del método.

Creo que las instituciones culturales tienen el potencial de añadir visiones y valores más complejos a la sociedad al permitir diversas configuraciones de la identidad. Así, […] los museos deberían luchar por evitar lo que podríamos denominar una disneyficación de cómo experimentamos el arte; es decir, deberían evitar apoyar nociones o experiencias que no dejan espacio a la evaluación, a las sensaciones y a las ideas del individuo. (Eliasson, 2012: 65) [14]

El aprendizaje mediante la experiencia y el recuerdo es lo más cercano a disfrutar una visita de una exposición de arte sin tener que utilizar de forma obligatoria los recursos que nos ofrecen las instituciones. Puedes disfrutar una obra sin conocer al artista, ni leer la época en la que fue creada ni la técnica que se utilizó. Sin embargo, para llegar a una experiencia plena es necesario generar una conexión real entre este público y la obra.

Con infinitas personalidades, rasgos, experiencias previas, gustos y curiosidades es imposible acercarse al público desde una única dirección, sin retorno ni colaboración con ellos. Es difícil llamar la atención a la misma persona más de una vez para que vuelva a visitar la misma exposición temporal y más aún si es permanente. Por ello, la forma más fácil que he ido descubriendo a lo largo de estos últimos años, es la necesidad de generar un vínculo a través del juego, método que genera experiencia constante y que posee la característica de adaptación a infinidad de perfiles distintos. En este caso, los espectadores pasivos pasarían a ser más que usuarios activos y colaboradores, serían jugadores completamente conectados con la exposición y las obras.

Esta necesidad de cambio hacia la experiencia lúdica activa en las instituciones museísticas debe centrarse dentro de un discurso deconstructivo o transformativo y con la creación de obras artísticas y de diseño que involucren al público. En este caso, el juego dentro de la museología formalista y analítica se adapta mucho más a la idea de conservación del patrimonio e imposibilita en muchas ocasiones que haya un aprendizaje cercano a través de recuerdos y vivencias en el propio espacio expositivo. A pesar de esto, existen ejemplos de experiencias inmersivas junto con la realidad virtual en donde sí cumplen con su potencial de aprendizaje alternativo [15] [16].

Comúnmente el juego forma parte de una acción y efecto mediante el entretenimiento, con pautas y normas establecidas [17]. Sin embargo, si nos remitimos al inglés, existen ciertos matices a considerar. El acto de jugar puede emplearse para realizar una actividad o una partida (play) a partir de una actividad física; por el contrario, el jugar (game) necesita una serie de reglas con la posibilidad de ser competitivo o cooperativo, físico o intelectual (Bourriaud, 2006: 18) [18] (Huizinga, 2018: 31) [19]. Además, el juego tiene una esencia característica que puede diferenciarlo de otras actividades, dentro o fuera del entorno museístico. Es más, al ser una opción secundaria y no obligatoria, es fácil interpretarlo como una esencia libre de cada ser humano, a pesar de ser algo instintivo en el ser humano desde nuestro origen animal – como homo ludens (Huizinga, 2001: 20) [20].

La exposición es un lugar que marca su propio tiempo, un tiempo presente, siempre presente, presente continuo. Una vez inaugurada la exposición estará allí, esperando a ser visitada y siempre preparada para dar lo que tiene que ofrecer. […] La exposición despierta cada día igual que el día anterior, con los mismos contenidos, con los mismos mensajes, con el mismo tipo de interacción que se ofrece a distintas personas que pasarán por su espacio físico. Al terminar su periodo de presentación, la exposición seguirá igual, sin envejecer, con las mismas paredes blancas, con las mismas constantes vitales, con las mismas obras y contenidos, con el mismo tono y la misma distancia. (Manen, 2021: 20) [21]

Las exposiciones actuales tienen un constante flujo de visitantes de todo tipo que buscan pasar su tiempo libre a través del arte. Pero el problema no está en los turistas que van ansiosos a hacer fotos a las obras más conocidas y después generan publicidad de la exposición por redes sociales, si no el público local que reside en la misma zona durante años y que no se acerca porque no entiende el lenguaje del arte.

En el caso de las obras, estas se encuentran descontextualizadas y están colocadas de tal manera que el público pueda contemplarlas y entenderlas. Pero el problema está en cómo se gestiona la información obtenida de esas experiencias individualizadas y subjetivas. Las instituciones necesitan tener la posibilidad de prepararse a partir de una investigación exhaustiva del comportamiento del público en las salas: los que leen y los que no, las obras más fotografiadas, el tipo de público, la cantidad de tiempo que pasan en sala, las incidencias que hay diariamente en las salas, etc. Esta información al completo puede llegar a generar una base de datos a los que acceder en el momento de querer potenciar la afluencia del público en las exposiciones, sobre todo aquellas que pueden ser de difícil entendimiento para un público no especializado.

La exposición es el lugar de presentación artística pero también puede ser el lugar para la experimentación “en directo” sobre nuestras formas de vida, sobre nuestro comportamiento urbano, sobre las posibilidades no presentes o aún por revelar en los entramados duros con los que nos relacionamos a diario. (Manen, 2021: 32)

Introduciendo el método del juego como forma para acercarse al público, pasaríamos de ver una exposición como espacio único de aprendizaje histórico, cultural y artístico a verlo como un mapa de juego con cuyos jugadores son movidos por las salas como si fuese un video juego en la vida real. Para ello, es importante analizar las necesidades – según la Pirámide de Maslow – que puede tener el jugador durante todo su recorrido, sean fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima o reconocimiento y de autorrealización [22].

Por si fuera poco, ¿qué utilidades daría el juego junto a las obras top de los museos? Hace dos años tuve la suerte de poder entrar en la sala Rothko dentro del Tate Modern de Londres. Era curioso porque había escuchado y visto obras de este artista infinidad de veces mediante imagen en pantallas y siempre tenía en mente la cantidad de comentarios que me llegaban de profesores y alumnos que habían podido experimentar la sensación de ver obras de este artista en persona. Mark Rothko es un artista pictórico del expresionismo abstracto que difícilmente puede ser entendible por la población de a pie que no ha tenido la oportunidad de conocer el funcionamiento del arte contemporáneo y su finalidad en salas expositivas. Ver un Rothko en persona es una experiencia liminal inexplicable para aquellos que conocemos algo de su historia como persona y como artista. Sin embargo, para los demás puede ser una tomadura de pelo y una visita inútil a un museo. En este caso, el juego y sus múltiples tipologías pueden ser una solución para acercar al no público esa misma sensación y experiencia, sin necesidad de conocer la historia leyendo una cartela.

4. Retener la experiencia a través del juego, una solución para el futuro de las exposiciones.

La función del artista o comisario no es tanto la de producir objetos o narraciones que provoquen la respuesta refleja del espectador, como posibilitar que este sea capaz de recrear su propia experiencia estética. El arte es, ante todo, experiencia, y si el espectador no la retiene, esta se pierde. De ahí que la implicación del espectador sea esencial, así como su capacidad de captar y repetir dicha experiencia. ((Borja-Villel, 2010: 33)

Sin duda, a lo largo de la historia han existido formas para acercar al público a las exposiciones mediante infinidad de aplicaciones. Sin embargo, aún se debe focalizar más la experiencia previa que tienen los distintos públicos y agentes y acumularlos en una base de datos consultable antes de que los profesionales expositivos formalicen y seleccionen las obras, fechas, narrativas, etc. De esta manera, conocerán los puntos débiles y tendrán tiempo suficiente para preparar interacciones más directas con el tipo de público a la que va destinada la exposición utilizando el juego como alternativa.

En general, la idea del juego como método para mejorar la experiencia es sin duda una de las maneras más actuales para acercarse al público desde dentro, desde sus propias vivencias previas en las exposiciones de la misma institución o de otras, para así atender a sus necesidades y proporcionar una exposición por y para ellos, fuera de las características clásicas de las exposiciones mediante la museología formalista y analítica. De esta forma, ya no hará falta leer las cartelas ni tener un conocimiento histórico, cultural o artístico previo para entender las obras e instalaciones que se exponen. Sin duda, el juego en todas sus vertientes y estilos es la solución para las exposiciones del futuro.

Notas

[1] Duncan, Carol. Rituales de civilización. Murcia: Nausíacaä, 2007.

[2] Turner, Victor. “Frame, flow and reflection: Ritual and drama as public liminality” En Japanese Journal of Religious Studies 6. Wisconsin: Coda Press, 1977.

[3] Real Academia Española. Diccionario de la lengua española: experiencia. 2020. https://dle.rae.es/experiencia

(último acceso: 30 de junio de 2021)

[4] Museu Nacional d’Art de Catalunya. Diálogos intrusos: Todo es presente. Barcelona, 2020/2021. https://www.museu

nacional.cat/es/dialogos-intrusos-todo-es-presente (último acceso: 4 de Julio de 2021)

[5] Museo del Prado. Historias Naturales: Un proyecto de Miguel Ángel Blanco. Madrid, 2013/2014. https://www.museo

delprado.es/actualidad/exposicion/historias-naturales-un-proyecto-de-miguel-angel/860d26d4-8793-4737-be9f-e744e5c2daf4 (último acceso: 4 de Julio de 2021)

[6] Padró, Carla. «La museología crítica como una forma de reflexionar sobre los museos como zonas de conflicto e intercambio.» En Museología crítica y arte contemporáneo, de Jesús Pedro Lorente, 51-70. Zaragoza: Prensas universitarias de Zaragoza, 2003.

[7] Mörsch, Carmen. «En una encrucijada de cuatro discursos: Educación en museos y mediación educativa en la documenta 12: entre la afirmación, la reproducción, la deconstrucción y la transformación.» En Contradecirse a una misma: Museos y mediación educativa crítica, de Alejandro Cevallos y Anihi Macaroff, 38-51. León: Ediciones Leonesas, 2017.

[8] O’Doherty, Brian. Dentro del cubo blanco: La ideología del espacio expositivo. Murcia: Cendeac, 2011.

[9] Borja-Villel, Manuel J. «El museo interpelado.» En Objectes relacionals: Col·lecció MACBA 2002/2007, de Manuel J. Borja-Villel, Kaira Cabañas y Jorge Ribalta, 19-39. Barcelona: Col·lecció MACBA, 2010.

[10] Douglas, Mary. Purity and danger: An analysis of the concepts of pollution and taboo. New York: ARK Edition, 2001.

[11] Eco, Umberto. «El museo en el tercer milenio» Semiótica y museo. Bilbao: Universidad del País Vasco, 2001. 5-14.

[12] Saehrendt, Christian, y Steen T. Kittl. Yo también sabría hacerlo: Entender el Arte Moderno, anécdotas y curiosidades. Barcelona: Ediciones Robinhook, 2009.

[13] Martínez, Pablo. Fracasar peor: Notas para un museo por venir. 28 de Mayo de 2020. https://ctxt.es/es/2020

0501/Culturas/32354/Pablo-Martinez (último acceso: 3 de Julio de 2021).

[14] Eliasson, Olafur. Leer es respirar, es devenir: Escritos de Olafur Eliasson. Barcelona: Gustavo Gili, 2012.

[15] Museo Nacional Thyssen – Bornemisza. Visitas virtuales inmersivas. Madrid: Thyssen Multimedia, 2017. https://www.

museothyssen.org/thyssenmultimedia/visitas-virtuales (último acceso: 4 de Julio de 2021).

[16] Museo del Prado. Exposición: Gabinete de descanso de sus amistades -Visor de la sala 39. Madrid, 2020. https://www

.museodelprado.es/actualidad/multimedia/visor-de-la-sala-39/b739f8df-38b9-638c-829a-31ec3b8d1726

(último acceso: 4 de Julio de 2021).

[17] Real Academia Española. Diccionario de la lengua española: juego. 2020. https://dle.rae.es/juego?m=form

(último acceso: 27 de Agosto de 2020).

[18] Bourriaud, Nicolas. Estética relacional. Buenos aires: Adriana editora, 2006.

[19] Huzinga, Johan. De lo lúdico y lo serio. Madrid: Casimiro libros, 2018.

[20] Huizinga, Johan. Homo ludens. Madrid: Alianza Editorial, 2001.

[21] Manen, Martí. Salir de la exposición: Si es que alguna vez habíamos entrado. Bilbao: Edición Consonni, 2021.

[22] Villalobos, Jose María. Videojuegos y su expansión sin límites. 24 de Febrero de 2020. https://as.com/meristation/

2020/02/24/reportajes/1582534918_083596.html (último acceso: 4 de Julio de 2021)